第九章 西方的赶超:大清王朝为什么出不了牛顿和伽利略(第2/24页)

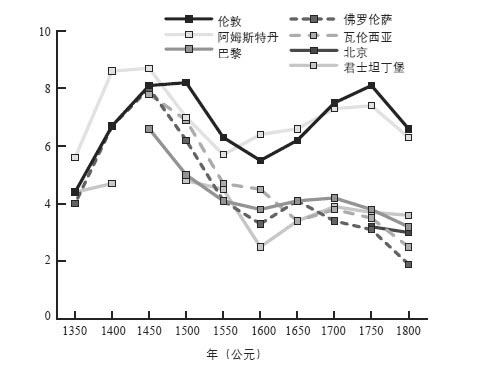

在迪克·惠廷顿笔下的英国童话故事里(和许多同类故事一样,也追溯到16世纪),一个贫穷的小男孩和他的猫一起从乡下漂泊来到伦敦并过上了好生活。但是在现实世界中,数百万逃难来到伦敦的饥民中的大多数只不过是从油锅跳进了火坑里,情况丝毫没有得到改善。图9-2展现了1350年后城市实际工资(即刨除通货膨胀后消费者购买基本生活用品的能力)所经历的变化,图中数据来源于经济历史学家们数年间艰巨刻苦的挖掘工作。他们从各种不同历史人物口中得出支离破碎的片段并做出解读。直到14世纪欧洲的文件档案才开始提供清晰连贯的数据以精确计算出不同时期的城市实际收入,而在中国,直到18世纪以后我们才能获得这样的机会。尽管有着数据上的缺口以及大量的交叉线,至少欧洲的发展趋势是清晰的。基本上可以说,在所有我们可以证明的地方,在黑死病消失后的一个世纪内实际工资几乎都翻了一番,然后随着人口的恢复与增长,大部分又回落到黑死病爆发以前的水平。在15世纪20年代,佛罗伦萨人将石块运至高处,建成了建筑师布鲁内莱斯基设计的佛罗伦萨大教堂那高耸的穹顶,这时他们以肉类、奶酪、橄榄油为食物。而到1504年,他们的后代们运送安置米开朗琪罗的大卫雕像时却只能靠面包勉强过活。又一个世纪以后,他们后代的后代能有面包吃就感到很满足了。

图9-2 1350~1800年间北京和6个西方城市的非熟练工人的实际工资。虽然每个城市每种行业情况各有不同,但是通过测算,几乎每个地方都能发现这一趋势:在1350~1450年间工人的工资水平几乎翻了一番,但之后就开始回落,到1550年或者1600年时工人的购买力已经下降到了1350年前的水平。1600年以后欧洲西北部的工资水平逐渐和欧洲其他地方拉开了差距,这一原因我们将在本章后面详细讨论(巴黎和瓦伦西亚的统计数据始于1450年左右,北京的统计数据始于1750年前后,还有,毫不奇怪的是,1453年前后君士坦丁堡的统计数据存在空缺,因为当时奥斯曼帝国的军队洗劫了该城市)

那个时候饥饿已经蔓延到了整个欧亚地区。收成不好,政策不对,或者仅仅是坏运气都能使得贫穷的家庭沦落到四处觅食果腹的境地(在中国是米糠豆荚、树皮野草;在欧洲是甘蓝残茬和各种杂草)。一次灾难就能使上千人涌到马路上来寻找食物,最虚弱的人会饿死。在欧洲那些最古老的民间传说(如迪克·惠廷顿笔下的那些)的原始版本中,农民出身的讲故事人经常梦想的不是金蛋或者神奇的魔法豆茎,而是实实在在的鸡蛋与豆茎,很有可能这一切并不是巧合,这些农民们想向神祈求的只是填饱自己的肚子。

不论是东方还是西方社会,中等阶层逐渐对流浪者和乞丐们变得冷酷无情,将他们赶进救济院和监狱,或者将他们送到边境地区,或者将他们卖为奴隶。当然这些做法都很冷漠无情,但是显然那些富裕的人觉得自己的麻烦已经够多了,没有心思理会别人的事情。正如一位绅士1545年在长江三角洲地区所发现的那样,当生活艰难的时候,“灾民们(也就是最穷的人们)被免于徭役赋税”,但是“富人们因此受到的赋税压力如此之大,以至于他们也变成了穷人”。整个社会的下滑速度使得那些出身显贵的人也感到了压力。

那些上流社会的后代们努力寻找新的方法,在这个艰难的世界中争夺财富与权力,这些人对传统的不屑一顾使得保守主义者们非常恐惧。一位中国官员曾这样警示说:“人们逐渐穿戴起了奇异的服装与帽子。”他的一位同事这样写道:“甚至有书香之家开始经商!”更糟糕的是,甚至以前颇受尊敬的家族“也疯狂追逐起了财富与显耀……他们以控告别人为乐,利用手中的权力向诉讼案件施压,以至于你根本分不清是非曲直。他们追逐奢侈与精细巧妙的款式,以至于无法分辨尊卑贵贱”。

中国的文官制度成了一个爆发点。士族阶层不断扩张,但是行政职务的数量并没有相应增长。随着科举中榜的门槛越来越高,富人们发现谋生求财之道远比读书科举重要。一位县级官员曾经这样抱怨道:“寒窗苦读之士欲(在科举考场)得一方席位,却因穷困潦倒,被官员们当做难民一样拒之门外。”

即使对于社会阶层最顶端的皇帝们来说,也是艰难之世。理论上来说,不断增长的人口对于统治者大有益处——更多的人上交赋税,更多的士兵可以征募——但是实际情况却没有那么简单。被逼到无以为继的时候,饥饿的农民们可能就会起来反抗,而积怨已久、难以驾驭的显贵们经常会和这些农民达成一致。(长久以来中国形成了这样的特殊传统,失败的官员若不能在仕途上功成名就,便会以叛乱者的身份重新出现。)