22.(第2/4页)

“你哪有什么笔记!你几乎什么都没给我看过。”

“我一天之内就给过你十八页关于性交叉的血缘分布情况。”

“可结果呢,连最基本的前提都是错的。”她低下头看了看我们那些连成一片的纸,呼吸稍稍均匀了些,“写一本你自己的书吧,芬。把你的想法写出来。”

“可谁会读呢?同样的主题还有内尔·斯通的大作在等着呢。”他把铅笔朝屋子那头扔了过去,“我他妈写和不写有什么区别?”说完,他往椅子里一瘫。

“假如你忘了我们来这儿的目的,什么都不做,那你才真是他妈的没用呢。”内尔把他的铅笔摔到桌上,“你把塔姆部落的男人在上面标出来,女人由我来。”

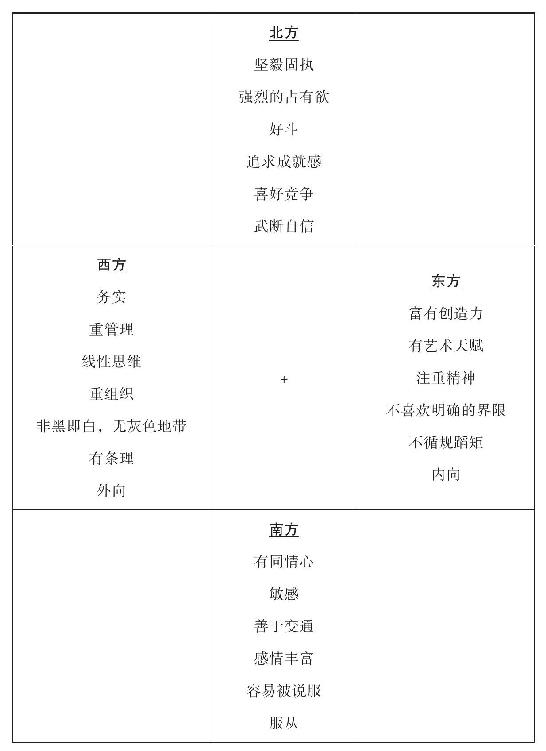

内尔在等他先来。等了好一阵,谁都没出声,芬这才站起身,把塔姆部落的男人标在侵略性和艺术性兼有的东北方。内尔则将塔姆的女人标在了西北方。

鉴于我们把男人和女人分隔开来,所以一轮新的绘图便就此开始。在这个过程中我们发现,尽管文化的整体特征通常以男性为代表,但在该文化内部,女人却能弱化这种特征。

“就好像内置的恒温调节器。”内尔说。

芬仍有些抵触,想继续生他的闷气,可他其实和我们一样,已经被这个想法折服了。我们聊起了那些我们认识的女人,聊起了她们与西方男人的咄咄逼人不同的行为方式。时间就这么过去了。拂晓前,天空中传来轰鸣声。我们跑到外面,想看看是不是那个日子又到了——雨季真正开始的日子。但事实并非如此。天气闷热而潮湿,我们都觉得睡觉前去游个泳会很不错。

我们游完泳,正从沙滩上跌跌撞撞地往回走时,忽然有人说了一句:“同样的分类方法是否也适用于单个的人呢?”

剩下的路我们是跑回去的,因为我们想建构一个新的网格体系。我至今都还保留着最开始的那张纸,它皱巴巴的,是我们头发上滴下的湖水把它弄成那样的。

把人安置到这个框架里很容易。我们从有名并且个性强烈的人物着手:东方有像精灵一样如梦如幻的尼金斯基27;西方则是动辄大动肝火要惩罚别人的迪亚吉列夫28;北方有胡佛;埃德娜·圣文森特·米莱29则在南方。我们还把同事、朋友甚至亲戚也放了进去。趁着芬和内尔在为一个叫莱奥妮的人该放在东北方还是正东方争论,我悄悄地把马丁和海伦一起放在了东方,而把约翰放在西北方,紧挨着内尔母亲的名字。内尔发现了。

“那你母亲呢?”她说。

“地道的北方人。”

她笑了,仿佛她早料到是这样。

“那我们自己呢?”芬说,“我们总得把自己也放进去吧。”

“你是北方,我是南方,班克森也是南方。”

“哦,你真行。”芬说。

“她这是在损我吧?”我赶紧说,想缓和一下气氛。

“怎么会呢?”他指着代表南方的那片区域说,“在内尔心目中,能位列南方的全都是完人呢。看看和你在一起的都有谁吧,有博厄斯,有她奶奶,还有她那位在这个世上连一句话都没说就死了的小妹妹。”

“打住,芬。”

“对不起,我不是你要的那种善解人意的傻瓜蛋,随时随地猜得透你的心思,把你每一处伤、每个被虫子咬过的地方都照顾到。”

“这不是在讲我们俩,芬。”

“当然他妈的不是。”

“我们还是接着——”内尔说。这时,从我们上方的茅草屋顶突然传来一阵嘎吱嘎吱的巨响,还有老鼠四处逃窜的声音。她的声音被盖了下去。

“有蛇。”芬说。

蛇沿着柱子飞快地滑下来,不见了。

“我讨厌蛇。”我说。事实上,光是听到蛇的声音我都会想吐。

“我也是。”她说。

“你们这些该死的南方胆小鬼。”芬说。

随后的一段时间,我们基本上相安无事。

我们继续讨论。太阳出来又落下去。我们都相信,我们正在经历的是一个伟大理论诞生前的阵痛。我们仿佛已经看见我们发明的网格理论被用粉笔写在大学教室的黑板上。那感觉就好像我们正在将一个混乱不堪、没有任何标记的世界梳理得井井有条。就像是解码。就像是解放。内尔和我都谈到,我们似乎从来都与我们自己的文化、它的价值观以及它所期盼的东西格格不入。在很长一段时间里,我们彼此都感觉像是到对方大脑里爬进爬出了一趟。我们还在抽象的层面上谈到了男女关系,即怎样的性格和气质才能融洽相处。内尔说,截然相反的放在一起效果最好,我当即表示赞同,可我其实并不那样认为,而且我希望她也不要那样想。她还说,南方人对爱人的占有欲不那么强烈,他们更倾向于一夫多妻制。