第二章(第2/4页)

他的寓所共有五间房间、一间厨房和一间浴室。他仍旧没有下定决心如莱昂内尔·郝叟建议的那般尽快出售那些家具,那些家具如今都堆积在餐厅、卧室配间和客厅里。不过,这些房间除了充当仓库以外,也没有别的用处了。

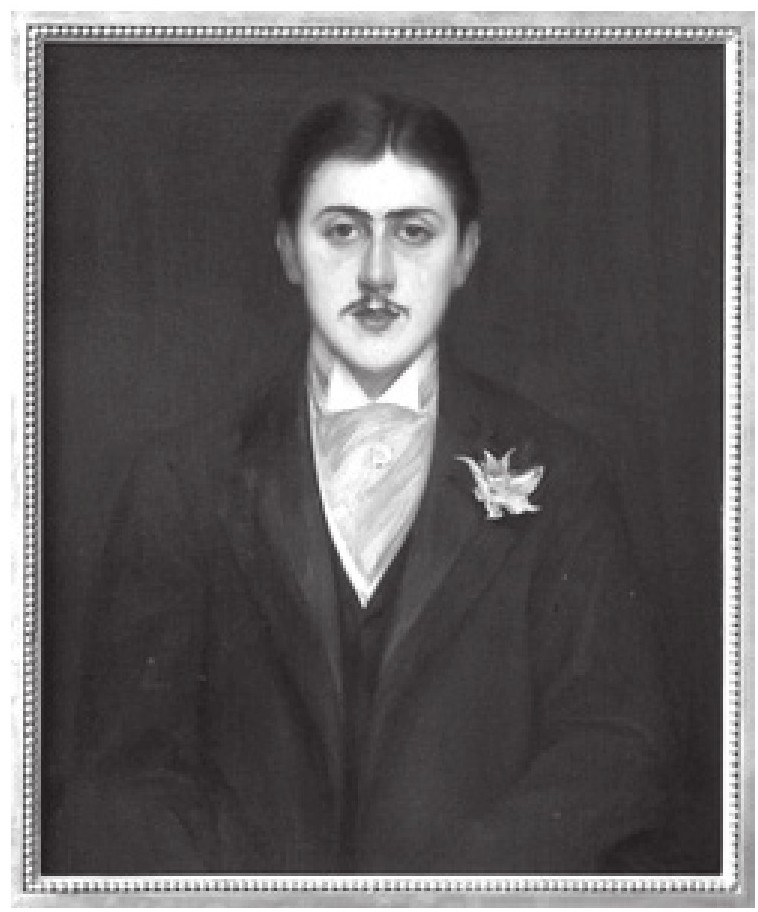

阳光照射进屋内,地板上一些光滑的角落反射出水晶般的光亮。墙壁上挂着几幅画。一幅是一位公主的肖像画。一幅是阿德里安·普鲁斯特教授的肖像画,这幅画是由让·勒孔特·迪·努伊32于一八八五年左右所绘,是一幅文艺复兴时期风格的作品。画面中,阿德里安·普鲁斯特教授手中握着笔,正专心致志地撰写一篇可能是关于民众健康的论文。一盏沙漏摆在他的右边,沙砾的流逝,仿佛也带走了那个时代的浮华,但同时又提醒着医生自己与死神抗争的神圣职责。另一幅画是匿名者所绘的让娜·普鲁斯特33的肖像,她面容姣好,目光深沉。此外,还有一幅普鲁斯特年轻时候的画像。那时,他才二十一岁,脸上残留着青春的光芒,但穿着和打扮稍显老成。这幅画是由雅克-埃米尔·布朗什34所绘,普鲁斯特很喜欢它,觉得很漂亮,是最能展现他风姿的作品。不过,他也好久不曾欣赏过这幅画作了,画中的时代已经不复存在,只在他的作品中片刻重现。

一个黑色书架摆在他卧室的配间里,上边摆放着普鲁斯特夫人所珍藏的塞维涅夫人35的作品。约翰·拉斯金36亲自翻译了这些作品,并作了序,圣西蒙37则将这些作品做成了精装书,并以普鲁斯特夫人的首字母MP38命名。

由雅克-埃米尔·布朗什所绘的普鲁斯特,彼时的普鲁斯特才二十一岁。

他的房间有两道门:一道是双扇门,通常用作客人出入;另一道更加私密一些,靠近床,可以通向浴室。房间里有张床,床的支柱是镀了铜的,在烟熏火燎之下早已被染黑了。此外,还有一个或为访客或为塞莱斯特准备的大扶手椅,三张竹制的小桌子(他称为“小型护卫舰”,可能是因为这些桌子不太稳当),上边放着他的笔记本、烟熏疗法所需的材料(止哮喘的勒格拉香粉和用来点燃香粉的纸盒)、依云牌矿泉水、写作用品(笔、墨水)、一叠手帕,以及其他一堆散乱堆放的物品,诸如药片、最近收到或是留存已久的信件、杂志、新闻报纸、几副眼镜、怀表和止鼾喷雾。如果他不小心弄掉了什么东西在地上,比如说他的笔杆,他就会摇铃叫塞莱斯特捡起来。床头有一盏灯,灯罩是绿色的,还有三个梨状的电器,其中两个就是用来摇铃的。床边是个壁炉,壁炉沿上放着几本书和写有手稿的漆布封面笔记本。墙壁上的那扇窗永远是紧闭的,覆盖着蓝色绸缎大窗帘。这个房间,第一眼看上去就知道是典型的马塞尔·普鲁斯特式房间。

塞莱斯特和奥迪隆·阿尔巴雷的房间在进门后的右手边,门口放着一个旅行箱,上面堆着一叠信件。其中,一些本该是奥迪隆收到之后就立即带给普鲁斯特的,但如今都混杂在门房的小女儿每天拿上来的信件和塞莱斯特没有给普鲁斯特过目的信件之中,寂寂地,无人问津。

一盏烛台总是在走廊上孤独地亮着。一旦普鲁斯特早晨因为烟熏疗法需要烛台了,塞莱斯特就拿到他的房间来,如同每日晚间例行的祷告阅读的圣书一般。塞莱斯特通常按箱买蜡烛,一次就是五千克。

总之,对于普鲁斯特而言,无论是阿姆兰大街上的房子还是奥斯曼大道上的房子,它们都毫无区别。只不过,普鲁斯特将会在此处沉睡得越来越久,直到长眠。

是谁说过的,爱情需要付出巨大的代价?

普鲁斯特生前最后居住的房间。

那些日子,和年轻的亨利·罗沙39超越了理性友谊的情感常常使普鲁斯特郁郁寡欢。普鲁斯特是在里兹酒店遇到他的。那时,罗沙还是酒店里的服务生,住在一个朋友家里,离普鲁斯特所在的公寓不远。他说他想成为一名画家。

普鲁斯特不再喜欢他了,但仍没有狠下心来打发罗沙离开。倒是塞莱斯特很厌恶他,或许她只是单纯的嫉妒,或许她也认为他们之间的交往对普鲁斯特没有任何好处。不,应该说对他们任何一方都没有好处。这终将是一段两败俱伤的关系,普鲁斯特恍若陷入了情感的圈套一般,没有任何出路。这让他痛苦不已、疲惫不堪,同时,他又不得不为对方耗费财力。普鲁斯特喜欢跟他一起玩纸牌游戏,而亨利·罗沙却更喜欢玩弄女人,时不时地就让女人到他房中过夜。在阿卡西亚大街上,他介绍那个女人是他的未婚妻,但其实他们不过是露水情缘。那时,他还是普鲁斯特的秘书。他字写得很好看,不过却是错字连篇。其实,塞莱斯特知道,普鲁斯特心里一直很清醒,这个人什么也不懂,他也不想再帮助这个让他厌倦的年轻人了。起初,普鲁斯特尝试口授让罗沙来记录,不过他需要事无巨细地解释每字每句,因而不久他就放弃了。他希望罗沙可以离开这所公寓,这个如同寄生虫一般的食客整日大门不出、二门不迈,总说自己在画画。这让普鲁斯特很是恼火。普鲁斯特每每接待客人时,罗沙总是毫无征兆地突然出现在众人面前,穿着印有吊钟海棠的鲜艳睡衣,开始旁若无人地说胡话、瞎抱怨,诸如买了一件衣服花了他三千法郎之类的琐碎破事。但事实上,三千法郎花的是普鲁斯特的,他替罗沙背负着逐日沉重的债务。